Deux dates importantes se profilent à l’horizon des Israéliens. L’une est connue, évidemment c’est celle des élections législatives du 9 avril ; l’autre ne l’est pas encore, mais on la sait imminente : c’est celle de l’annonce apparemment inéluctable de l’intention du procureur général de mettre en examen le Premier ministre pour corruption. Dans l’esprit et l’action quotidienne de ce dernier, les deux sont indissolublement liées, le résultat des élections étant censé le protéger de la procédure judiciaire.

Aussi bien, Netanyahou a lancé une guerre sans merci contre les institutions de l’Etat et de la société civile. La justice ? Une clique dominée par la « gauche », et qu’importe si cette gauche fantomatique est en morceaux et que la droite occupe le pouvoir depuis quatre décennies presque sans discontinuer. Le procureur général, d’ailleurs nommé par le Premier ministre lui-même ? Un faiblard manipulé par la gauche et la presse. La Commission centrale des élections chargée d’assurer la pureté du processus électoral ? Une officine destinée à lui mettre des bâtons dans les roues, à preuve sa prétention à lui interdire de poser avec la troupe dans des photos de propagande électorale. La presse ? Une machine de guerre contre lui, sa famille et le « peuple ». La police, l’armée, les services secrets ? Des rouages d’un Etat profond et invisible qui a juré sa perte. L’opposition ? Non pas une institution essentielle à la démocratie qui vise légitimement à parvenir au pouvoir, mais une cabale de putschistes qui entend « renverser » la seule autorité légitime, la sienne.

Dans cette guerre, tous les coups sont permis. Contre l’avis des chefs militaires, qui cherchent à limiter les risques d’escalade en Syrie en maintenant une politique d’ambiguïté, Netanyahou se vante publiquement des coups portés aux Iraniens sur ce théâtre d’opérations. Afin de faire pièce l’ascension dans les sondages de son seul rival sérieux, l’ancien chef d’Etat-major général Benny Gantz, il l’accuse faussement d’avoir abandonné sur le terrain un de ses hommes, mortellement blessé aux premiers jours de la deuxième intifada. Au mépris des faits et de sa propre position lorsque, onze ans plus tard, il a accepté la nomination de Gantz à la tête de Tsahal. La famille du soldat, le garde-frontière druze Madhat Yusuf, menace de porter plainte contre l’exploitation de cette affaire dans une vidéo de propagande électorale.

Lors des dernières élections, en 2015, Netanyahou avait rameuté ses partisans en agitant la menace des Arabes qui « viennent voter en masse », emmenés aux urnes par des autocars affrétés par des ONG de gauche. Aujourd’hui, afin de sauver des votes qui risquent de passer à la trappe pour cause de seuil électoral, il pousse publiquement les petits partis d’extrême droite à s’unir avec une liste de fidèles de feu le rabbin raciste Meir Kahana et d’anciens terroristes dite Otzma Yehudit (« Puissance juive »). Vous avez bien lu, il s’agit de faire front commun avec de purs fascistes. Pour mesurer la dégradation des mœurs publiques, rappelons qu’à l’époque, le parti Kach a été interdit, son chef chassé de la Knesset et un amendement à la loi fondamentale sur la Knesset voté afin de prévenir l’élection d’une formation mettant en danger le caractère démocratique de l’Etat. Le voici légitimé post mortem par le Premier ministre de l’Etat d’Israël. Que va-t-il encore inventer d’ici au 9 avril ?

Non, il ne s’agit pas d’idéologie, du clivage classique droite/gauche, du sort des Territoires. Il s’agit tout bonnement de la survie de la démocratie libérale israélienne. Cet homme est bien un danger, un danger clair et présent.

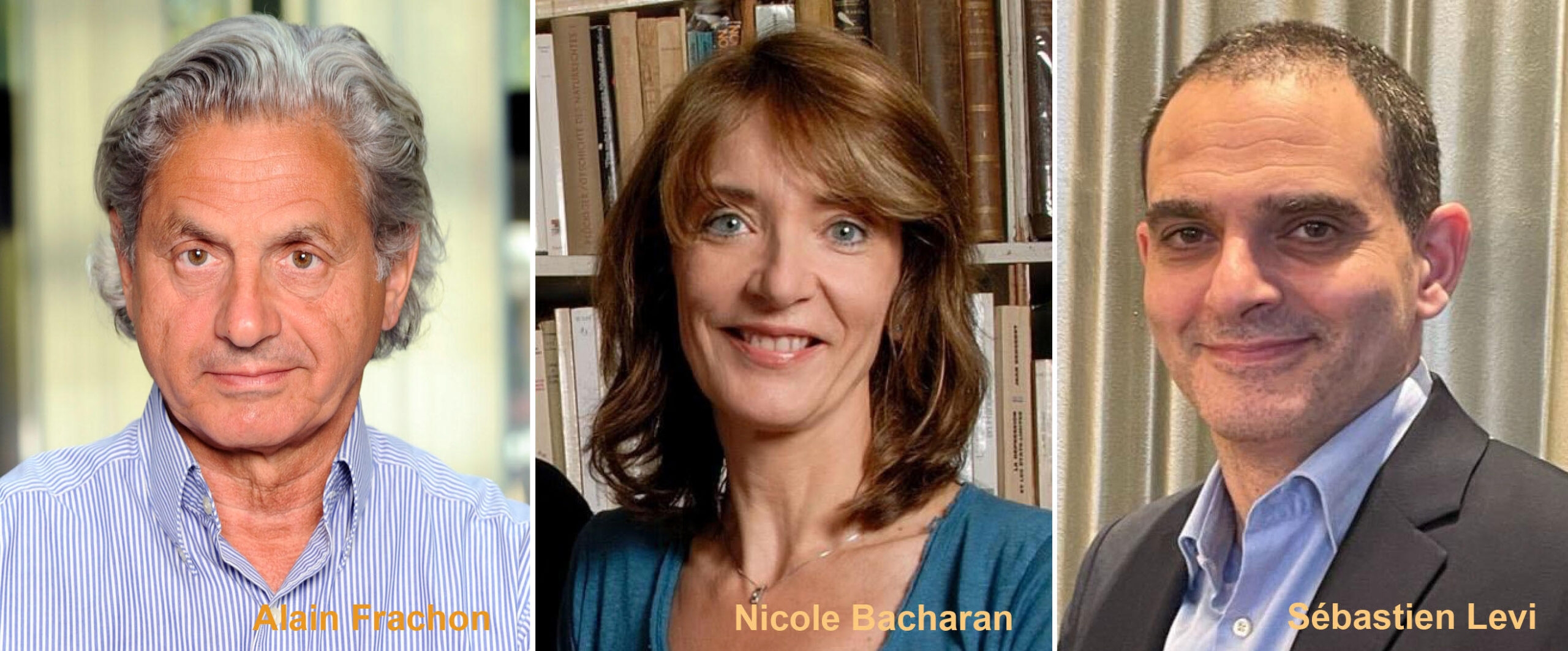

En Israël comme ailleurs, les digues ont cédé. Aux Etats-Unis et en Europe, l’antisémitisme, hier indicible si ce n’est sur les marges de la société civilisée, est en train d’en investir le cœur. Ce que l’on entend dans la bouche des avocats de Nemmouche dans l’enceinte sacrée d’une cour de justice, est proprement effrayant. En France, le Premier ministre Edouard Philippe annonce lui-même, visiblement meurtri, une recrudescence de 74% des actes antisémites sur une seule année, et Alain Finkielkraut se fait agonir d’injures par des gilets jaunes dans des termes que n’auraient pas désavoués la presse antisémite de l’entre-deux-guerres. En Grande-Bretagne, la querelle de l’antisémitisme ronge le Labour, naguère la maison politique naturelle des Juifs britanniques. Encore ne s’agit-il là que de démocraties avancées. Que dire alors des pays de la « nouvelle Europe » ? Que dire de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie, des Pays baltes ?

Ce n’est pas un hasard si Israël est le seul pays au monde avec les Philippines où Trump soit populaire, pas un hasard non plus si Netanyahou est l’allié de tout ce que l’Europe compte de démagogues. Il n’a cure de l’antisémitisme qui fleurit sous leur férule pourvu qu’ils servent son agenda, illibéral comme le leur. N’est-il pas membre d’honneur du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie) ? Il est vrai que ces gouvernements se moquent comme d’une guigne de la question palestinienne. Que demander de plus ?

Justement, la question palestinienne était au menu de la Conférence internationale sur le Moyen-Orient organisée les 13 et 14 février à Varsovie par Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat américain. Mais ce n’était pas l’essentiel, loin de là, et d’ailleurs le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a boycotté la rencontre. En principe consacrée à « la paix et la sécurité », elle visait surtout à organiser les pays de la région et de l’Europe en un front contre les menées de l’Iran. Pour Netanyahou, c’était l’occasion de mettre en avant l’alliance entre les principaux ennemis du régime de Téhéran, Israël et les puissances sunnites. Et il est vrai qu’il a su capitaliser sur la terreur qu’inspire l’Iran à l’Arabie saoudite et à ses alliés pour établir avec eux des relations naguère impensables. Rien que ces quatre derniers mois, il a été reçu en ami par le sultan d’Oman, a rencontré à deux reprises le président égyptien al-Sissi, Bahrein n’a pas hésité à soutenir publiquement les opérations israéliennes contre l’Iran et le Hezbollah en Syrie, et le fameux MBS d’Arabie saoudite a proclamé Urbi et Orbi le droit d’Israël à l’existence. Tout cela n’est que l’avers public, spectaculaire, d’une médaille dont le revers est la coopération déjà ancienne, discrète, mais active, en matière de renseignement.

Pour autant, rien de tout cela ne débouchera sur des relations normales sans le règlement de la question palestinienne, ou du moins quelque progrès prouvant qu’Israël est prêt à s’y engager. Dans une interview que le prince Turki bin Faisal al-Saud, ancien chef des services secrets saoudiens et ambassadeur à Washington, a accordée le 13 février à une chaîne de télévision israélienne -une première là aussi-, cet intime du roi Salman a accusé Netanyahou de « tromper » son opinion publique en lui faisant croire qu’il était possible de réchauffer les relations avec le monde arabe tout en ignorant le conflit avec les Palestiniens : « Du point de vue israélien, M. Netanyahou voudrait que nous nouions une relation, après quoi nous pourrions régler la question palestinienne. Du point de vue saoudien, c’est tout le contraire ». Et que conseillerait le diplomate saoudien à l’administration Trump qui, paraît-il, est en train de mettre la dernière main à son « deal du siècle » ? « L’initiative de paix arabe. Emparez-vous-en. Faites-là vôtre ».

Il ne faut pas rêver. Vieille de dix-sept ans, l’initiative de paix saoudienne, endossée par tous les pays arabes et l’essentiel du monde musulman, est toujours sur la table. Mais ni Trump, ni Netanyahou n’ont la moindre intention de « s’en emparer ».

Publié dans Regards n°1039 (cliquer pour aller sur le site du magazine)