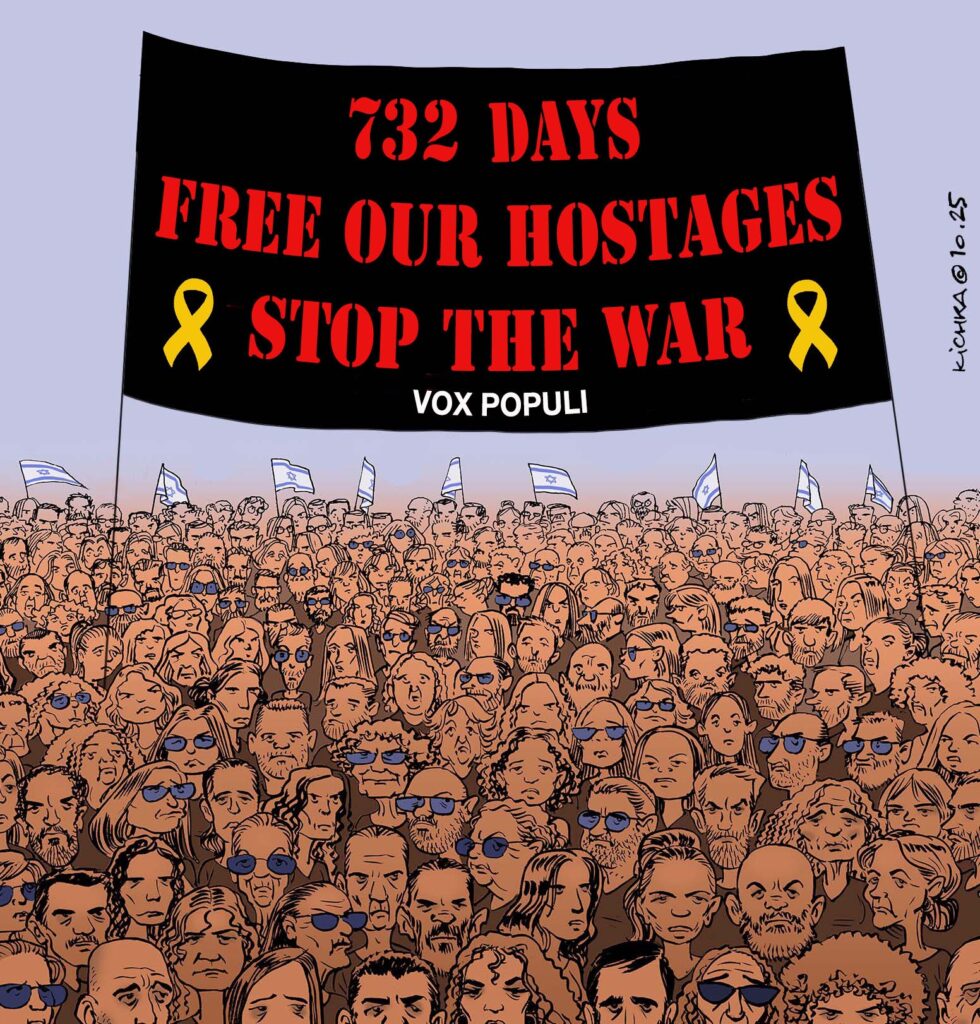

Dessin de Kichka

Le vœu fait selon la tradition lors de la fête de Rosh Hashana « Que l’année qui s’achève s’en aille avec tous ses maux, et que l’année nouvelle vienne avec toutes ses bénédictions » prend en ce début d’année juive une signification particulière. Alors que jamais autant depuis 1948, Israël et le peuple juif ne se sont trouvés dans une situation aussi difficile, voilà, qu’à contre-courant de tout ce qu’il préconisait il y a quelques mois, le président Trump a présenté un plan de paix en 20 points, un plan accepté par Netanyahou et le Hamas, et qui pour la première fois depuis deux ans peut nous faire espérer voir la fin de la guerre à Gaza.

Pourquoi ce revirement de Trump ? Plusieurs raisons peuvent l’expliquer :

Il a été d’abord très contrarié par le bombardement, raté, effectué par Israël à Doha le 9 septembre sur le lieu où devait se réunir l’équipe en charge des négociations en vue de trouver un accord pour la libération des otages, des négociations soutenues et pilotées par les Américains. N’oublions pas qu’au Qatar se trouve la plus grande base militaire américaine au Moyen Orient et que les États-Unis, et la famille Trump, ont de nombreux intérêts financiers et diplomatiques dans les émirats et en Arabie saoudite.

De plus, à un an des élections des Midterms, Le président américain est obligé de tenir compte de l’évolution de l’opinion publique américaine à l’égard d’Israël. 37% des électeurs américains s’identifient plus avec les Palestiniens alors qu’ils sont 36 % à s’identifier aux Israéliens ; 60% s’opposent à l’envoi d’armes à Israël contre 32% ; Même au sein des Républicains, les opinions négatives sur Israël sont passées de 27% en 2022 à 37%. Cette évolution est plus marquée chez les jeunes Républicains de moins de 50 ans où elle est passée de 35% à 50 %, alors qu’ elle est passée de 53% à 69% chez les électeurs Démocrates. Cette évolution est plus forte encore chez les Juifs américains où 61% d’entre eux pensent qu’Israël a commis des crimes de guerre et 39 % même un génocide.

Les déclarations des ministres Ben Gvir et Smotrich de projets d’annexion de la Cisjordanie – qui risquaient de mettre fin aux accords d’Abraham, l’héritage de Trump dont il est très fier, et qu’il veut amplifier en y faisant adhérer l’Arabie saoudite – ont certainement étaient déterminantes aussi pour convaincre Trump de modifier sa position à l’égard de Netanyahou.

Enfin les États-Unis, malgré toutes leurs critiques, ne pouvaient rester indifférents à la vague de reconnaissance de l’État de Palestine faite par de nombreux pays occidentaux à l’ONU et soutenue par tous les pays arabes. Le plan de Trump reprend d’ailleurs de nombreuses propositions du plan franco saoudien auquel il fait allusion : mise en place d’une force internationale après le retrait israélien, une mesure qui semblait impossible il y a peu ; déradicalisation des deux parties en soutenant « un processus de dialogue interreligieux sur la base des valeurs de tolérance et de coexistence pour changer les mentalités des deux populations » ; programme de réformes de l’Autorité palestinienne, promesse annoncée par ailleurs par le président Abbas qui a condamné, en outre, les atrocités commises le 7 Octobre par le Hamas ; et surtout « une voie crédible vers l’autodétermination et la création d’un État palestinien reconnue par les États-Unis comme l’aspiration du peuple palestinien » en écho à la vision de deux États envisagée pour le jour d’après dans le plan franco saoudien – preuve si nécessaire de l’impact de l’initiative du président Macron malgré toutes les critiques et moqueries exprimées à son égard en Israël comme en France.

Nous savons que cet accord par les deux protagonistes a été obtenu sous la contrainte et avec une forte pression du président Trump. L’image de Netanyahou présentant par téléphone des excuses pour le bombardement israélien à Doha au Premier ministre qatari depuis le Bureau ovale et lisant un texte rédigé par les Américains, contredisant les propos qu’il avait tenus quelques jours plus tôt à la tribune de l’ONU, en est la preuve. Quant au Hamas, la direction politique du mouvement a dû accepter le plan américain qui est soutenu par la quasi-totalité des pays de la ligue arabe et des grands pays musulmans comme la Turquie et l’Indonésie. Cette évolution des pays arabes et musulmans est une des conséquences de la reconnaissance de l’État de Palestine par de nombreux pays occidentaux.

Une dynamique est lancée aujourd’hui mais elle est pavée de beaucoup d’obstacles qui risquent à tout instant de la faire s’arrêter. Les sceptiques n’ont pas tardé à déclarer que le plan de Trump était plein de lacunes qui vont permettre aux deux belligérants, à chaque instant, d’y trouver des raisons pour ne pas le respecter. Ce plan est d’abord un plan pour mettre fin à la guerre et permettre la libération des otages contre des prisonniers palestiniens. Cette première étape est attendue par la majorité des deux populations qui est fatiguée par ce conflit et a besoin de pouvoir faire le deuil de ses morts et de panser ses blessures. En Israël l’horloge est restée figée à la date du 7 Octobre 2023. C’est, comme dans le film, un jour sans fin que la population revit toujours à travers les récits des massacres de cette journée noire et des actes de bravoure qui l’ont accompagnée. Ce n’est qu’après le retour des otages que la société israélienne, dans son ensemble, pourra prendre conscience de l’ampleur de la tragédie palestinienne. Il restera ensuite à mettre en place une structure régionale et internationale pour gérer la situation et la reconstruction des villes à Gaza en y associant les Palestiniens, tout en garantissant la sécurité aux deux populations. C’est un long processus qui pourra alors commencer et permettra de retisser les liens de confiance entre elles. Espérons qu’on entrera ainsi dans un cercle vertueux qui conduira, avec une autre direction politique des deux côtés, une reprise des négociations en vue de mettre en place la solution des deux États.

David Chemla